新型冠状病毒自2019年底首次出现以来,迅速成为全球关注的焦点,其英文名称的演变不仅反映了科学界对病毒认识的深化,也体现了国际组织在命名时的严谨性与全球协作的重要性,本文将从科学命名的角度,探讨新型冠状病毒英文名称的由来、变化及其背后的意义。

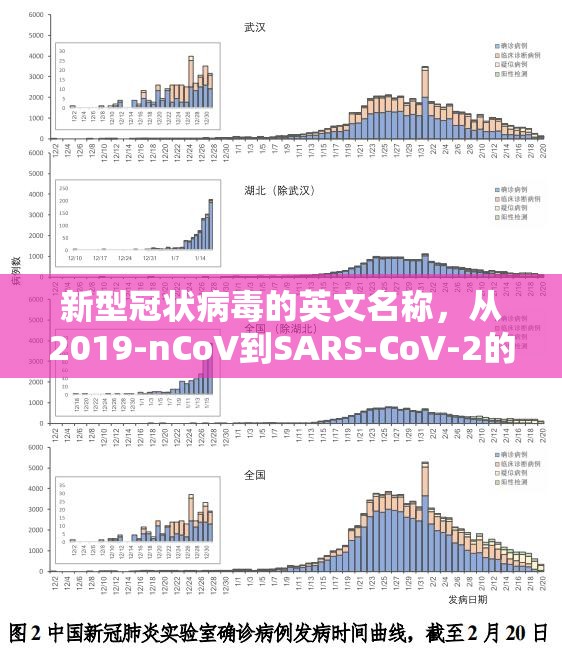

2019年12月,中国武汉市出现多例不明原因肺炎病例,随后科学家从患者样本中分离出一种新型冠状病毒,由于该病毒与2003年爆发的SARS冠状病毒(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus)同属冠状病毒科,但基因序列存在显著差异,世界卫生组织(WHO)暂时将其命名为“2019 Novel Coronavirus”(2019新型冠状病毒),缩写为“2019-nCoV”,这一名称遵循了病毒命名的临时惯例,以发现年份(2019)和病毒类型(新型冠状病毒)为基础,避免了地域或人群的污名化。

2020年2月,国际病毒分类委员会(ICTV)宣布将该病毒正式命名为“Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2”,缩写为“SARS-CoV-2”,这一名称基于病毒的系统发育分析,表明其与SARS冠状病毒(SARS-CoV)属于同一物种,但为不同的毒株,ICTV强调,命名旨在反映科学分类,而非暗示疾病严重性或传播特性,世界卫生组织将由此病毒引起的疾病命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),以区分病毒本身与疾病。

病毒命名并非随意而为,而是遵循国际公认的准则,ICTV负责病毒的分类与命名,其原则包括:

尽管科学命名力求中立,但“SARS-CoV-2”这一名称仍引发了一些争议,部分专家和公众担心,名称中的“SARS”可能引发恐慌,因为SARS疫情曾导致全球高死亡率,某些媒体或群体曾使用不规范的名称(如“中国病毒”),遭到WHO的批评,为此,WHO总干事谭德塞多次呼吁使用正式名称,以避免误导和污名化。

病毒名称不仅是科学标识,更影响着公众认知、政策制定和国际合作,正式名称的统一有助于:

从“2019-nCoV”到“SARS-CoV-2”,新型冠状病毒英文名称的演变见证了科学界在危机中的协作与理性,名称背后的故事提醒我们,病毒无国界,科学命名不仅是技术问题,更是全球团结的象征,随着病毒研究的深入,名称可能进一步调整,但其核心原则——科学、公正与包容——将始终指引人类应对全球挑战。

(字数:883字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~