在2020年初,一场突如其来的疫情改变了全球的生活方式,无论是在新闻报道、学术讨论还是日常交流中,“新冠病毒”这个词迅速成为高频词汇,许多人可能会好奇:这个词到底该怎么读?它背后有什么含义?本文将从语言学、科学命名和社会传播的角度,探讨“新冠病毒”的正确读法及其深层意义。

“新冠病毒”是“新型冠状病毒”的简称,其英文全称为“Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2”,缩写为SARS-CoV-2,而由该病毒引起的疾病被称为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),在中文语境中,“新冠病毒”通常读作“xīn guān bìng dú”,新”指新型,“冠”指冠状(源于病毒表面的冠状突起),“病毒”即virus,这一读法已被世界卫生组织(WHO)和中国官方媒体广泛采用。

从语言学角度看,“新冠病毒”的发音符合汉语拼音规则,但公众在初接触时可能存在误读,有人可能将“冠”(guān)误读为“guàn”(如“冠军”),但在这里,“冠”应读作第一声(guān),取自“冠状病毒”的科技术语,这种误读现象反映了科学术语在大众化过程中的常见挑战——专业词汇需通过教育和媒体反复强化才能被正确认知。

病毒的命名并非随意而为,2020年2月,国际病毒分类委员会(ICTV)正式将这种新型病毒命名为SARS-CoV-2,强调其与2003年SARS病毒的遗传相似性,WHO为了避免污名化地域或动物,将疾病命名为COVID-19,中文“新冠病毒”这一简称则既体现了科学性(“新型”突出其新发性),又兼顾了传播效率(简短易记)。

命名的过程本身是一场全球协作的结果,科学家们通过基因测序和分类学原则,确保了命名的准确性和国际通用性,而公众读法的统一,则依赖于媒体和权威机构的引导,中国疾控中心(CDC)和央视新闻等平台在疫情初期多次普及正确读法,减少了语言混淆。

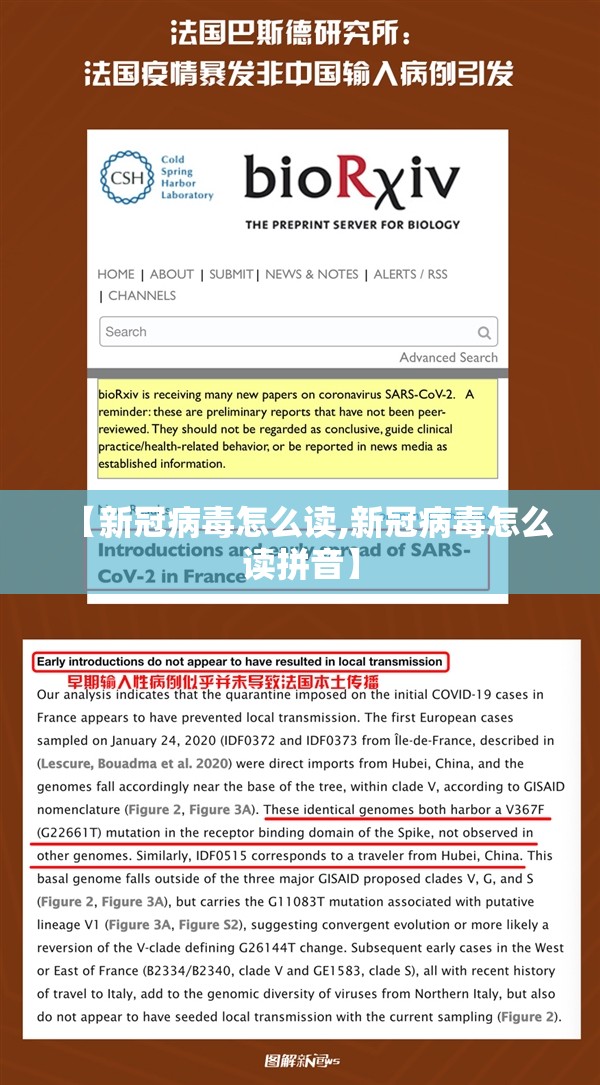

尽管官方命名已明确,但在社会传播中,“新冠病毒”的读法仍出现了若干变体,部分人使用“武汉病毒”或“中国病毒”等带有地域歧视的称呼,这类读法不仅不科学,还加剧了社会分裂和种族主义,WHO早前已强调,病毒命名应避免与地名、动物或人群关联,以防止污名化。

方言和口语习惯也导致了读法的差异,在中国某些地区,“新冠”可能被简读为“xīn guàn”,甚至被戏称为“阿冠”,这种语言变异反映了公众在应对疫情时的心理适应——通过幽默化称呼缓解焦虑,但也可能淡化疫情的严重性,媒体在传播时需平衡准确性与亲和力,确保科学信息不被曲解。

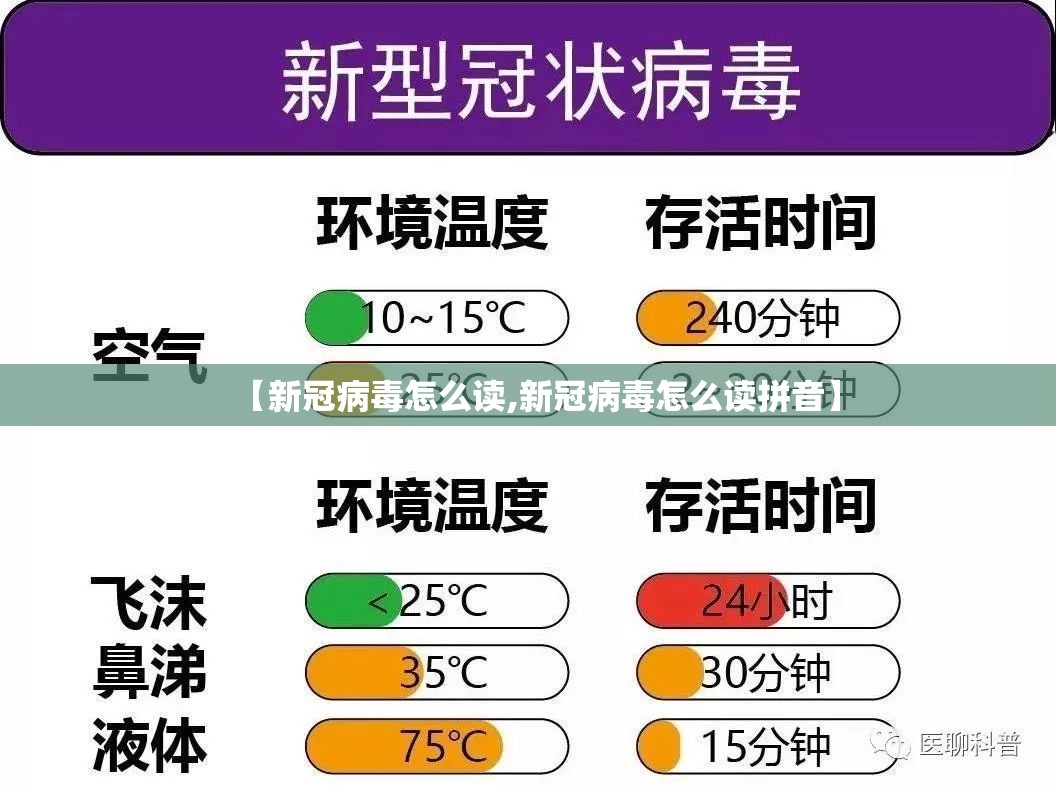

为什么“新冠病毒”的正确读法如此重要?它关系到信息的准确传递,在公共卫生事件中,术语错误可能导致误解或谣言扩散,若将“冠”(guān)误读为“guàn”,可能影响公众对病毒结构的认知,进而降低对防疫措施的理解,统一读法有助于增强社会凝聚力,当全球使用同一语言描述疫情时,能促进合作而非对立。

语言是文化的载体,正确读法体现了对科学和生命的尊重,疫情中,许多医护人员和科学家为抗击疫情付出了巨大努力,使用规范术语是对他们工作的基本认可,反之,随意篡改或污名化读法可能削弱公众信任,阻碍防控进程。

“新冠病毒怎么读”这一问题,看似简单,实则映射出更深层的议题——公众科学素养,疫情暴发后,大量科技术语(如“核酸检测”“群体免疫”)进入日常话语,但许多人并未真正理解其含义,调查显示,疫情初期仅约60%的民众能准确解释“新冠病毒”的定义,这提示我们,科学传播需更加“接地气”。

教育机构和媒体应合作开展科普工作,例如通过短视频、图文解读等形式,分解术语的构成和读法,公众也应主动学习,避免盲目跟从非权威信息,只有提升整体科学素养,社会才能更好地应对未来可能出现的公共卫生危机。

“新冠病毒”的正确读法不仅是语言学问题,更是科学、社会和文化交织的体现,从WHO的官方命名到公众的日常交流,这一术语承载了人类共同应对疫情的集体记忆,通过规范读法,我们不仅能准确传递信息,还能弘扬科学精神,促进全球团结,当后人问起“新冠病毒怎么读”时,希望我们的回答能体现出理性、包容与智慧。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~