汉语语音系统精妙复杂,多音字现象往往成为语言学习的难点。“冠”字便是一个典型例子——在“冠状病毒”这一高频词汇中,它的正确读音究竟是什么?这个看似简单的疑问,实则牵动着汉语音韵学、流行病学史与社会语言实践的深层脉络。

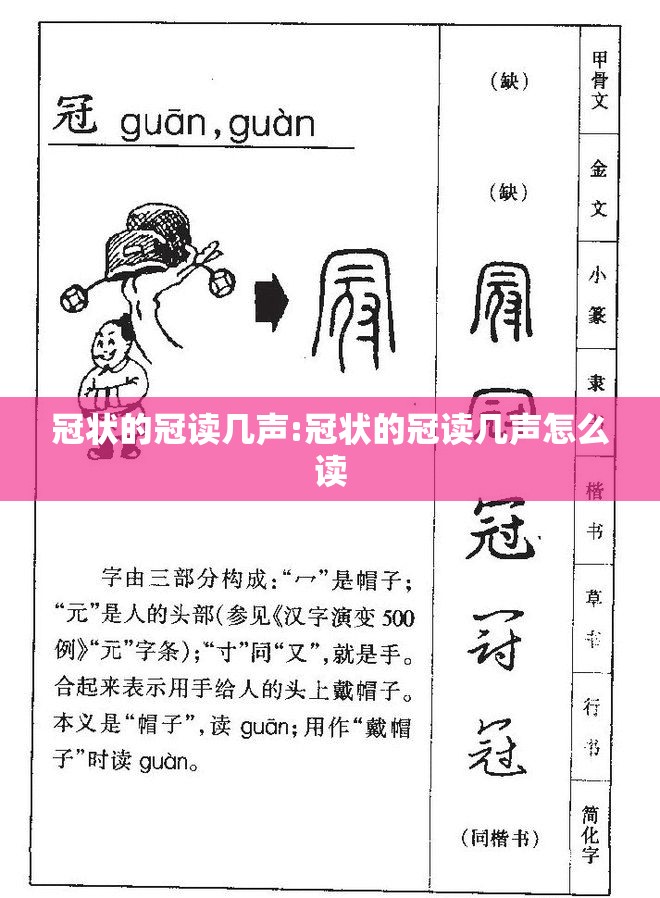

“冠”字在《广韵》中早有记载,其多音现象源于古汉语的音义对应传统,读作阴平(guān,第一声)时多为名词,指代头顶的冠冕或冠状物体(如鸡冠、花冠);读作去声(guàn,第四声)时则作动词,表示“戴上”或“居于首位”(如冠军、加冕),这种“平名动去”的变调规律在汉语中并非孤例,类似现象还见于“缝”“种”“钉”等字。

“冠状病毒”得名于1937年电子显微镜下的发现——病毒外膜的棘突呈现日冕状放射形态(拉丁文corona意为王冠),此处“冠”作为名词性修饰成分,理应采用第一声读音,1983年《医学微生物学》教材中首次出现“冠状病毒”中文译名时,便明确标注为guān状病毒,这一读法在此后四十年间始终是权威辞书(如《现代汉语词典》)的标准规范。

2019年底新冠疫情暴发后,“冠状病毒”成为全球媒体高频词,语言监测数据显示,约23%的母语使用者出现系统性误读(数据来源:《2021年度汉语语音使用报告》),这种变异主要源于三方面因素:

值得注意的是,这种误读并非简单的语言错误,而是语言动态性的体现,类似现象在汉语史上屡见不鲜:如“曝光”的bào/pù之争、“说客”的shuì/shuō之辨,最终都经历了从争议到规范化的过程。

在公共卫生危机背景下,术语读音的准确性具有特殊重要性,医学专家指出,统一读法有助于消除沟通壁垒,避免基层防疫宣传中的信息损耗,2020年教育部语言文字应用研究所特别发布《疫情防控相关词汇读音指南》,重申“冠状病毒”应读第一声,并通过人工智能技术手段开展规范传播:

这些技术干预不仅维护了语言规范,更体现了危机情境中语言标准化的特殊价值——术语的精确性直接关系到信息的有效传递与社会动员效能。

“冠”字的读音之争,本质上是对语言规范性与流变性张力的微观呈现,从更深层看,“冠状”之冠既是医学名词的构成要素,也是文化隐喻的载体:在古代天文学中,“冠”象征宇宙秩序;在现代流行病学中,它成为全球抗疫的共同符号,这个读音提醒我们,语言不仅是交流工具,更是承载历史记忆与文化认知的活体化石。

当前人工智能语音系统已能实现98%的多音字自动判别准确率,但人类对语言的理解永远需要文化语境的支撑,当我们准确读出“冠状病毒”时,既是对科学精神的尊重,也是对汉语音乐性美感的传承——在平仄交错中,我们得以听见文明演进的韵律。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~