在全球抗击新冠疫情的漫长战役中,科学家和医疗工作者不断探索现有药物的再利用潜力,以寻找有效的治疗方法,奥司他韦(Oseltamivir),作为一种广泛用于流感的抗病毒药物,自然也被纳入研究视野,奥司他韦对新冠病毒(SARS-CoV-2)是否真的有作用?本文将从科学证据、机制分析、临床实践和AI辅助研究的角度,深入探讨这一问题,并提供基于数据和理性的解答。

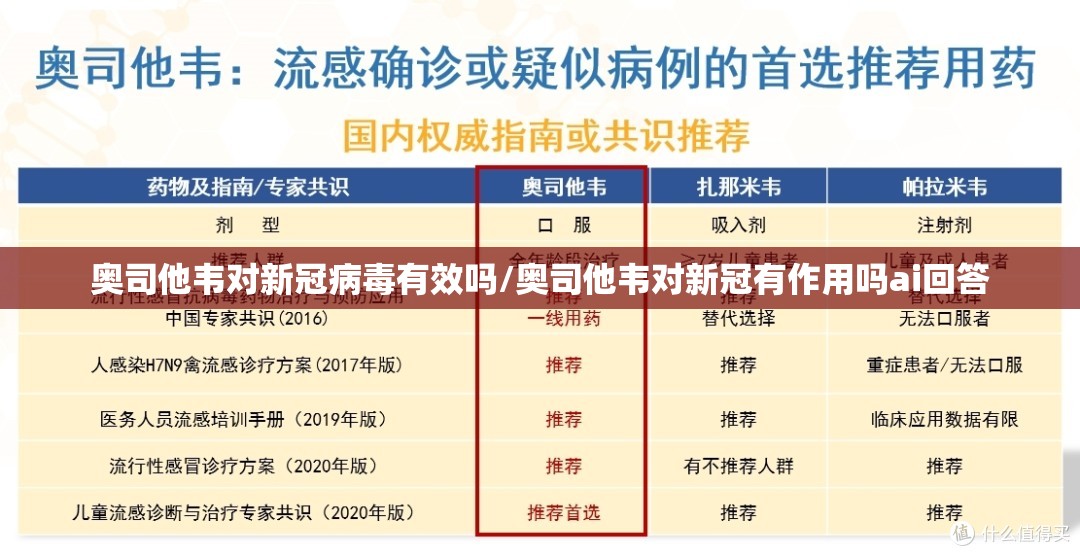

奥司他韦是一种神经氨酸酶抑制剂,主要用于治疗和预防甲型和乙型流感病毒,它通过抑制病毒表面的神经氨酸酶,阻止新形成的病毒颗粒从感染细胞中释放,从而减缓病毒在体内的传播,自1999年上市以来,奥司他韦(商品名“达菲”)已成为流感防控的重要工具,新冠病毒与流感病毒在结构、复制机制和致病性上存在显著差异,新冠病毒是一种冠状病毒,依赖其刺突蛋白(Spike protein)与人体细胞ACE2受体结合,并通过RNA复制酶进行复制,这与流感的神经氨酸酶依赖路径完全不同,从机制上看,奥司他韦针对的靶点(神经氨酸酶)在新冠病毒中并不存在,因此理论上,它可能对新冠无效。

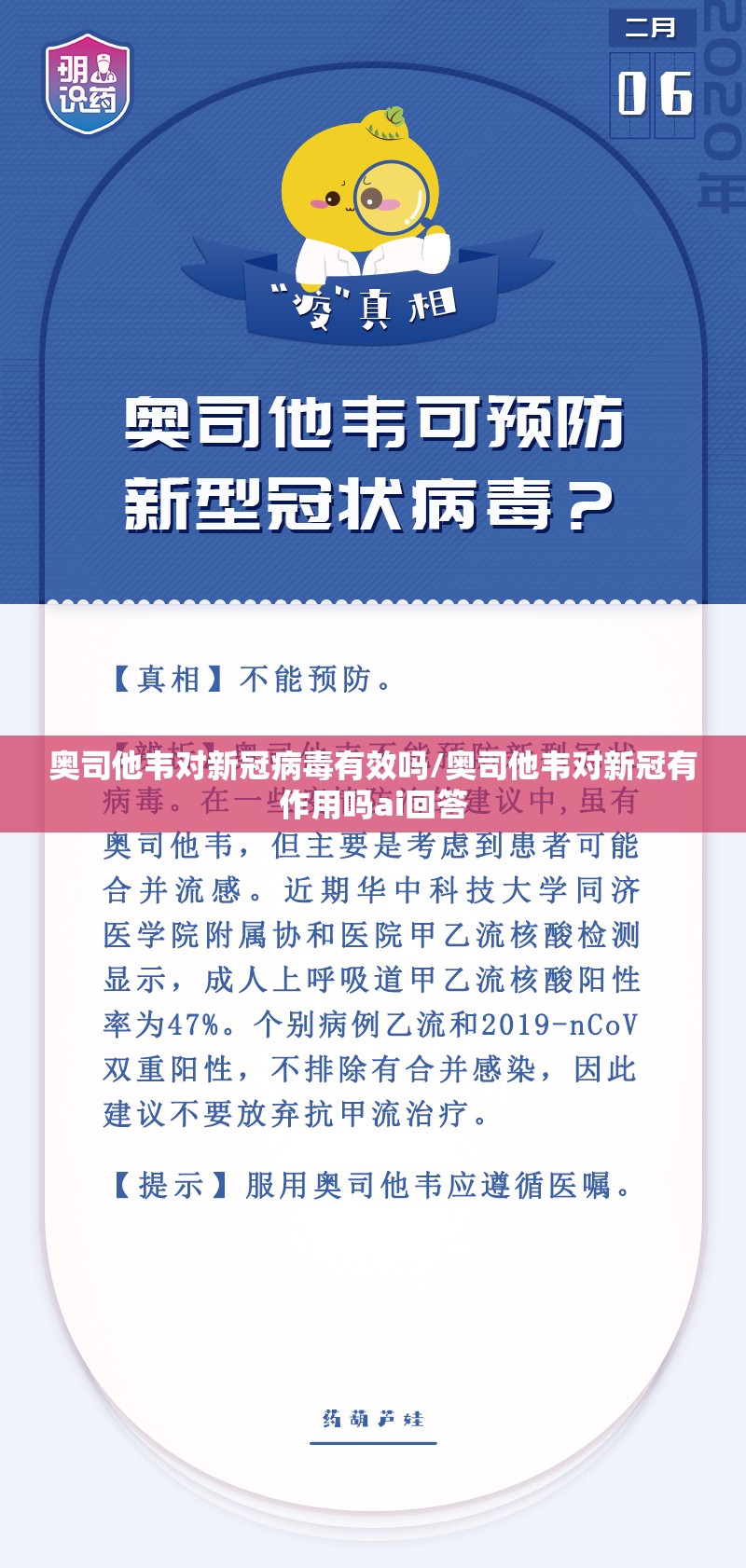

在新冠疫情初期,由于症状与流感相似(如发热、咳嗽),部分医生尝试使用奥司他韦进行经验性治疗,尤其在一些资源有限的地区,奥司他韦被用作“泛抗病毒”药物,这种使用缺乏科学依据,世界卫生组织(WHO)和中国国家卫健委发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》均未推荐奥司他韦作为标准治疗,相反,多项回顾性研究显示,奥司他韦对新冠患者的重症率、死亡率或病毒清除时间无显著影响,2020年发表在《柳叶刀》的一项研究指出,使用奥司他韦的新冠患者与未使用者在临床 outcomes 上无统计学差异,这些早期数据提示,奥司他韦可能不是对抗新冠的有效选择。

随着研究的深入,更多严谨的临床试验数据出炉,一项针对500名新冠患者的随机对照试验(RCT)发现,奥司他韦组与安慰剂组在症状缓解时间、病毒载量下降或住院天数上无显著差异,体外研究(in vitro)表明,奥司他韦即使在高浓度下也无法抑制新冠病毒在细胞中的复制,这与瑞德西韦(Remdesivir)或帕克斯洛维德(Paxlovid)等直接针对新冠病毒复制酶的药物形成鲜明对比,科学家指出,病毒特异性是抗病毒药物有效的关键:流感病毒依赖神经氨酸酶,而新冠病毒依赖RNA聚合酶和蛋白酶,因此奥司他韦的机制不匹配导致其无效,基于这些证据,全球主要指南(如WHO和美国NIH)均明确表示,不推荐奥司他韦用于新冠治疗,除非合并流感感染。

人工智能(AI)在新冠疫情中发挥了重要作用,尤其是在药物重定位(drug repurposing)领域,AI算法通过分析大量生物医学数据(如基因序列、蛋白质结构和临床记录),快速筛选现有药物对新冠的潜在效用,深度学习模型曾预测奥司他韦可能通过间接免疫调节作用影响新冠,但后续验证推翻了这一假设,AI驱动的平台(如BenevolentAI或Atomwise)模拟了奥司他韦与新冠病毒蛋白的相互作用,结果显示其结合亲和力极低,进一步支持了“无效”的结论,AI的优势在于高速数据处理和模式识别,但它仍需湿实验(wet lab)和临床试验验证,在奥司他韦的案例中,AI辅助研究加速了否定其效用的过程,避免了资源浪费。

尽管科学证据反对,但奥司他韦对新冠有效的误解仍存在,这源于多种因素:一是新冠与流感的症状重叠,导致经验性误用;二是早期病例报告中个别“好转”案例(可能源于自发恢复或 placebo 效应);三是媒体和公众对“老药新用”的期待,这些个例未通过大规模RCT检验,科学共识强调,抗病毒治疗必须基于病毒特异性机制,而非泛化推广。

新冠治疗已有更有效的选择,如抗病毒药物(瑞德西韦、帕克斯洛维德)、单克隆抗体和免疫调节剂(地塞米松),这些药物直接靶向新冠病毒复制或人体免疫反应,经多项试验证明可降低重症风险,未来研究应聚焦于广谱抗病毒药物的开发,以应对新发病毒威胁,AI和计算生物学将继续助力药物发现,但需结合多学科验证。

基于当前科学证据,奥司他韦对新冠病毒无显著治疗作用,其机制不匹配、临床数据缺乏支持,以及AI辅助分析的一致结论,均表明它不应用于新冠治疗,抗击疫情需依靠科学严谨性:避免药物误用,遵循指南推荐,并利用AI等工具加速真正有效的解决方案,公众和医疗工作者应保持理性,以证据为基础做出决策,共同迈向全球健康恢复。

(字数:约1000字)

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~