在2020年初,一种新型冠状病毒引发的疫情席卷全球,随之而来的是一个术语——“新冠”——迅速进入公众视野,成为日常语言的一部分,但你是否曾好奇,这个词为什么读作“xīn guān”,而不是其他发音?其读音的由来不仅涉及语言学规则,更折射出社会、文化和科学传播的复杂互动,本文将深入探讨“新冠”一词的读音起源,从语言结构、历史背景和社会影响三个维度展开分析。

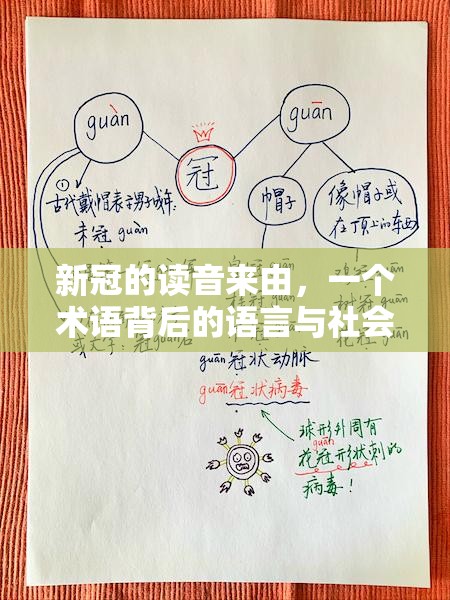

从语言学角度,“新冠”是“新型冠状病毒”的简称。“新”读作“xīn”,意为“新的”;“冠”读作“guān”,是“冠状病毒”中“冠”字的发音,这里的关键在于“冠”字的多音字特性:它常见两种读音,一是“guān”(如“皇冠”),二是“guàn”(如“冠军”),在“冠状病毒”这一术语中,“冠”读作“guān”,源自英文“coronavirus”中的“corona”,意为“王冠”或“光环”,形容病毒在显微镜下的冠状外观,这一读音遵循了科技术语的标准化原则,即通过音义结合的方式准确传达概念,早在20世纪60年代,当冠状病毒首次被发现时,中文就已采用“冠状病毒”的译名,并固定了“guān”的读音。“新冠”作为缩写,自然继承了这一读音,避免了歧义,确保了科学交流的准确性。

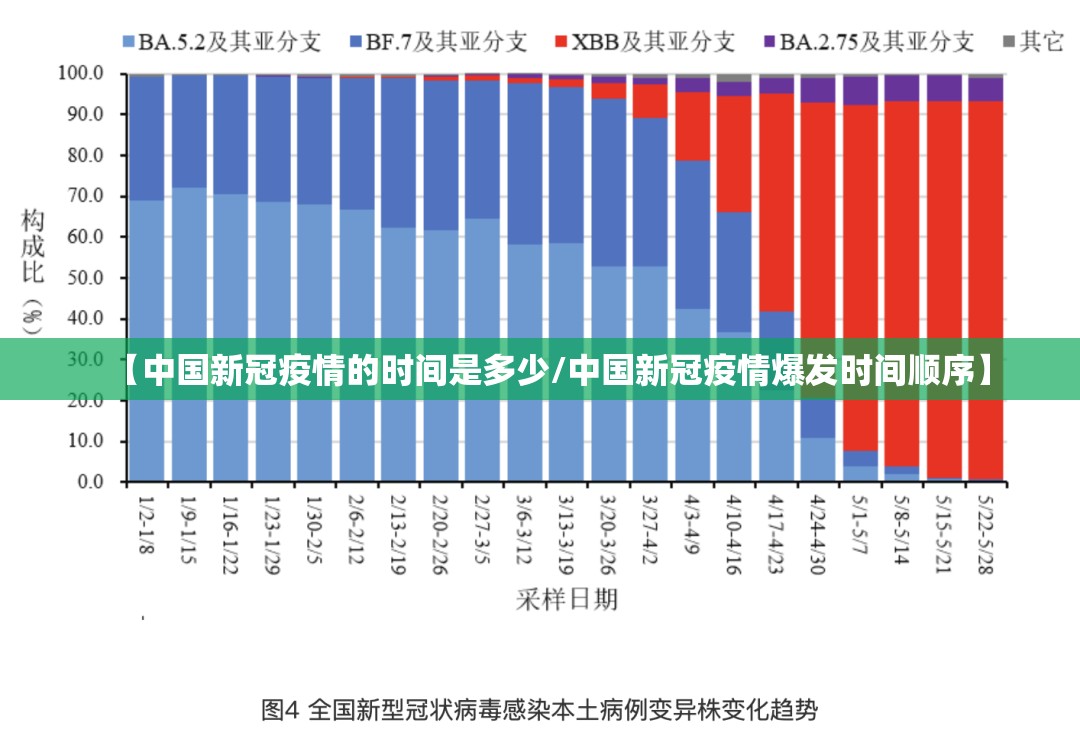

历史背景为“新冠”读音的固化提供了语境,在疫情爆发初期,公众对术语的认知经历了从陌生到熟悉的过程,媒体、专家和官方机构(如世界卫生组织和中国疾控中心)在推广术语时,一致使用“xīn guān”的读音,这起到了权威规范的作用,WHO将疾病正式命名为“COVID-19”(Coronavirus Disease 2019),其中文对应强调“冠状病毒”的“guān”音,历史上类似术语的演变也印证了这一点:非典”(SARS)中的“典”读作“diǎn”,而非其他音,也是通过公共危机中的集中传播得以固化,在新冠疫情中,全球信息的快速流动加速了“xīn guān”读音的普及,使其成为跨语言、跨文化的通用标签,有趣的是,在疫情初期,部分地区或人群曾误读为“xīn guàn”,但通过媒体纠正和公众适应,这种错误迅速消退,体现了语言在社会实践中的自我修正机制。

进一步地,社会和文化因素深刻影响了“新冠”读音的接受与传播,语言不仅是交流工具,还是社会认同的载体,读音“xīn guān”在短短几个月内渗透到日常生活,从新闻广播到社交媒体,甚至成为流行文化的一部分(如“抗疫”口号中的使用),这反映了社会对危机的集体回应,在中国文化中,读音的选择往往隐含情感色彩: “guān”音较“guàn”更显正式和科学,避免了“冠军”(guàn)可能带来的竞争或积极联想,从而更贴合疫情的严峻性,全球华语社区的统一使用(如台湾、香港也采用类似读音)加强了术语的凝聚力,减少了语言分裂,这种读音的统一性不仅促进了信息共享,还无形中构建了一种全球抗疫的共同体意识。

“新冠”读作“xīn guān”的由來是一个多层面交织的结果:语言学上,它继承了科技术语的精确性;历史上,它通过权威机构和媒体传播得以固化;社会上,它体现了危机中的文化适应和全球协作,这个看似简单的读音,背后是科学、语言与人类经验的深度融合,在疫情渐远的今天,回顾“新冠”一词的起源,不仅能增进我们对术语的理解,更提醒我们:语言在重大事件中扮演着塑造认知、连接世界的关键角色,或许未来,当人们再提起“新冠”,其读音将继续承载这段历史的记忆,成为时代变迁的语言见证。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~